—

von Hüseyin Çınarlık und Neele Menter

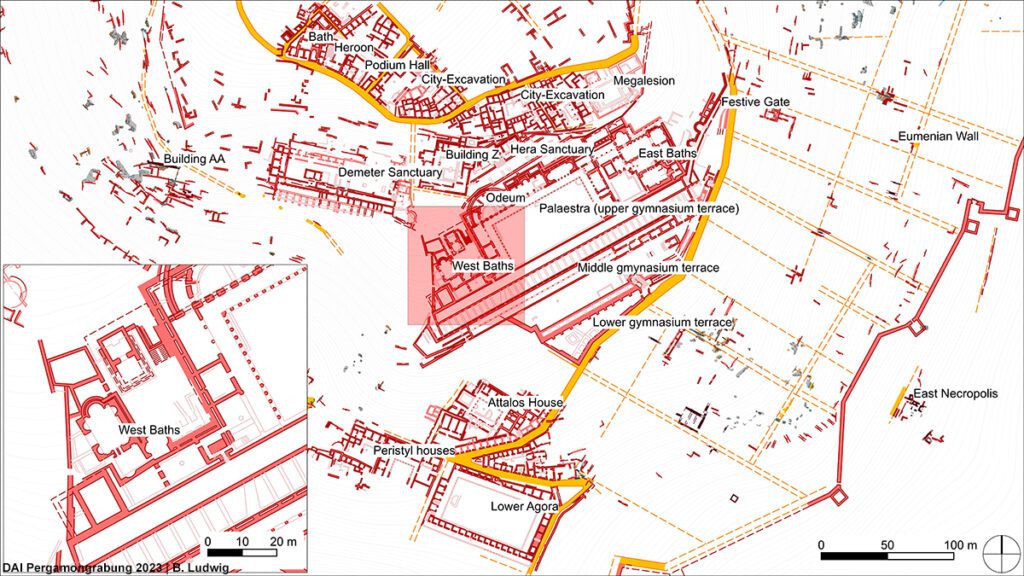

Die Überreste der Westthermen am Südhang des Stadtberges von Pergamon (Abb. 1) wurden bereits in den Jahren 1906-07 unter der Leitung von Paul Schazmann freigelegt und dokumentiert.[1] Eine umfassende Baudokumentation der römischen Thermen auf der oberen Gymnasionterrasse fehlte jedoch bislang. In der Grabungskampagne von 2022 haben sich zwei Studierende des Masterprogramms für Historische Bauforschung und Denkmalpflege an der Technischen Universität Berlin im Rahmen des DFG-geförderten TransPergMikro-Projektes zum Ziel gesetzt, den besonderen Baukörper der Westthermen erneut in den Fokus der aktuellen Forschung zu rücken. Während der dreimonatigen Baudokumentation wurden viele bislang unbeachtete Bereiche genauer untersucht. Die andauernde Auswertung verspricht einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der Gesamtanlage des Thermenbaus zu liefern.

Durch die Untersuchung der verwendeten Materialien erhoffen wir uns ein besseres Verständnis der zahlreichen Bauphasen des Gebäudes zu erlangen. Wann und für wen wurde die Therme erbaut? In welcher Form wurde sie bis zur Aufgabe genutzt und umgebaut? Welche Rückschlüsse lassen sich aus den verwendeten Materialien ziehen?

Durch den Versuch Fragen wie diese zu beantworten, wollen wir mehr über die urbanen Zusammenhänge im gesamten Stadtgebilde Pergamons erfahren. Unsere interdisziplinäre Arbeit im TransPergMikro-Projekt erlaubt es nicht nur Schlüsse auf die Westthermen zu ziehen, sondern auch auf das umgebende Stadtgebiet und die soziale und ökologische Entwicklung der pergamenischen Urbanität. Erste Überlegungen und Erkenntnisse zu diesen Fragen wollen wir in diesem Beitrag teilen.

Die Westthermen

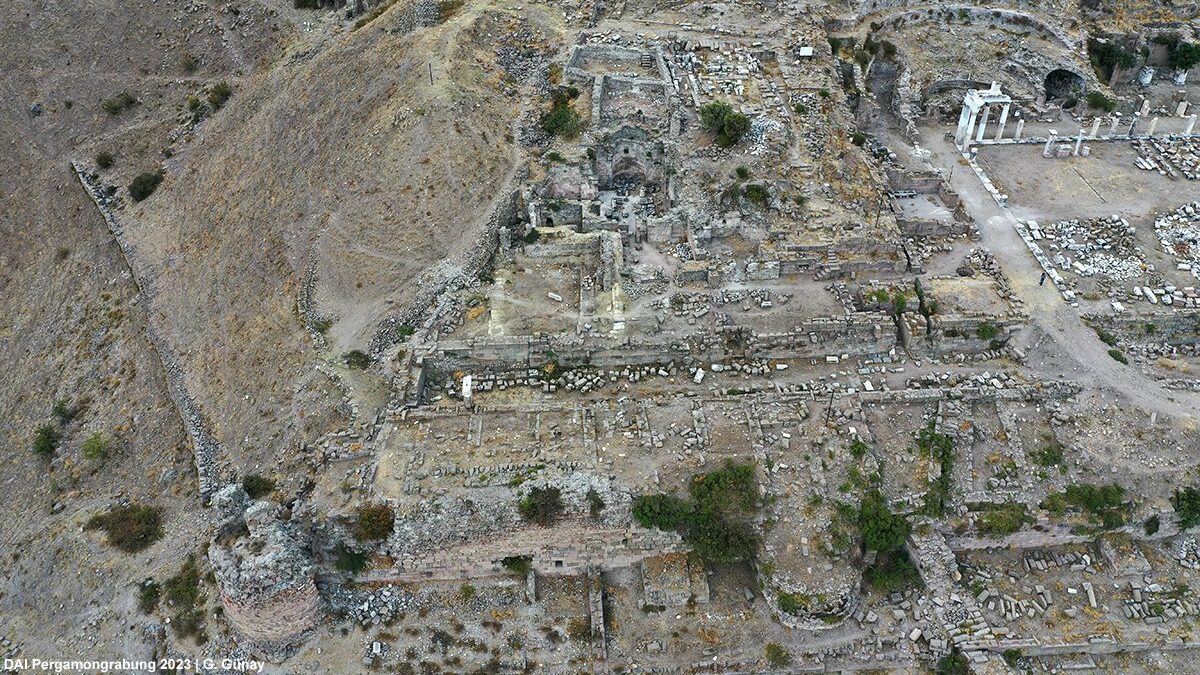

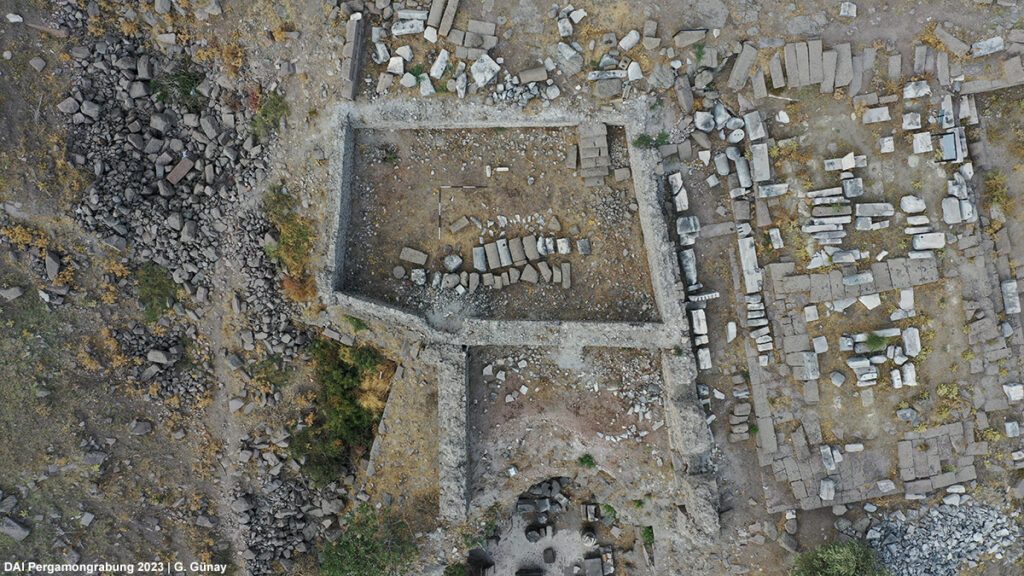

Die Westthermen haben eine Gesamtfläche von etwa 770 m² (Abb. 2). Zusätzlich werden noch etwa 200 m² der oberhalb der Thermenräume gelegenen Strukturen in die Gesamtanalyse einbezogen (Abb. 3). Die römischen Thermen wurden im Westabschluss als Annex des hellenistischen Gymnasiums errichtet. Neben dem bereits in die hellenistische Palästra integrierten Loutron (2. Jh. v. Chr.) und den später errichteten Ostthermen spielen die Badeanlagen eine zentrale Rolle im römischen Stadtbild und für die architektonische, städtebauliche und soziale Transformation von hellenistischer zur römischer Badekultur.

Die Baudokumentation

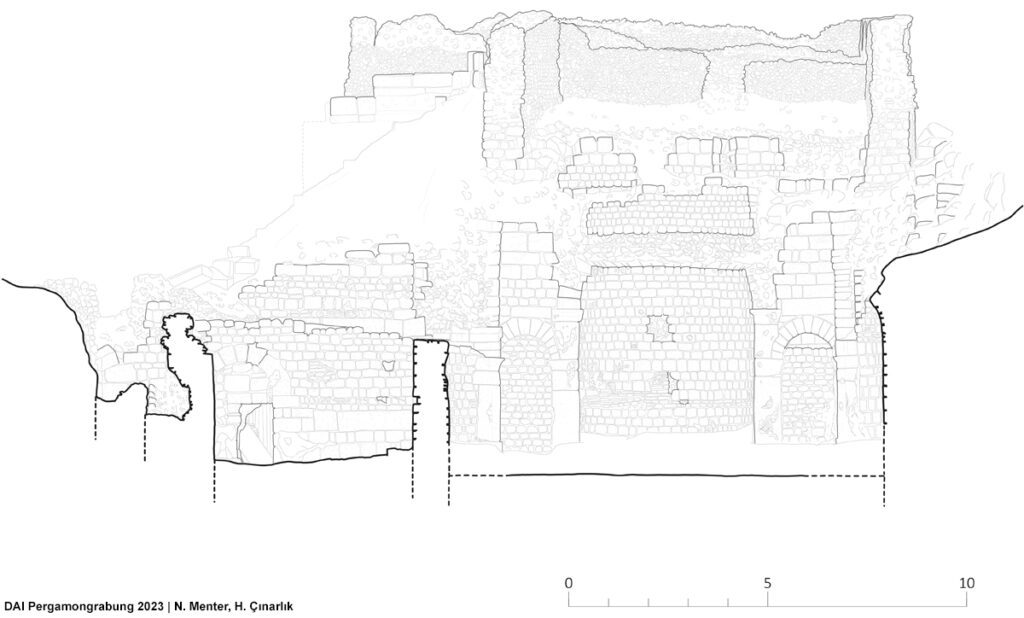

Die Baudokumentation begann mit dem Einmessen des Grundrisses und der zentralen Schnittachsen mittels Tachymeter und 3D-Photogrammetrie. Vor Ort wurden die Pläne mithilfe von gedruckten und maßstabsgetreuen Vorlagen von Hand gezeichnet. Zur Verwendung der 3D-Programme genügten einfache Kameras, sowie Drohnenbilder der Gesamtanlage. Somit wurden digitale und manuelle Methoden des Bauaufmaßes kombiniert, um die erforderliche Genauigkeit vor Ort zu erreichen. Alle Zeichnungen wurden zur weiteren Auswertung digitalisiert und zu Gesamtplänen zusammengefügt (Abb. 4).

Abb. 3 (oben rechts): Luftaufnahme der oberhalb gelegenen Raumstrukturen (DAI Pergamongrabung 2023 | Gökhan Günay)

Abb. 4 (unten): Schnittzeichnung des Hauptraums (DAI Pergamongrabung 2023 | Neele Menter, Hüseyin Çınarlık)

Vorläufige Ergebnisse der Arbeiten

Dank der präzisen Baudokumentation können Annahmen wie die Eingliederung von Strukturen älterer Bauten in den relativ asymmetrischen Thermenbau nun bestätigt werden. Der römische Bau nutzt teilweise hellenistische Regen- und Abwassersysteme, unterbricht sie jedoch an anderer Stelle und ergänzt sie mit Neuen. Die Weiternutzung des hellenistischen Bestandes zeichnet sich deutlich in der gesamten Anlage ab.

Im gesamten Gebäude wird lokal vorkommender Andesit verwendet. An einigen Stellen sind große Blöcke und Handquadersteine verbaut worden. Opus caementicium wurde im Wandkern eingesetzt, insbesondere für die hangseitigen Außenwände. Größere Andesitblöcke, kleine bearbeitete Steine und der anstehende Felsen dienten als Schalung. Während der ersten Bauphase wurden zudem vermehrt Holz als Gerüst- und Schalungsmaterial für Gewölbe und Wände verwendet. Die Nutzung von Holz (Konstruktion, Innenausstattung, Deckenaufbauten) spielt bei Überlegungen des gesamten Ressourcenverbrauchs eine erhebliche Rolle. Sie werden bei der Auswertung berücksichtigt und in übergeordnete Fragestellungen des TransPergMikro-Projektes integriert.

Die Ausstattung des Baus kann tendenziell als ‚schlicht‘ betrachtet werden. Es wurden keine großflächigen Marmorinkrustationen verwendet und Stift- oder Dübellöcher zur Befestigung von Steinplatten konnten nur an wenigen Stellen in den Apsiden des Hauptraums nachgewiesen werden (Abb. 5). Dies deutet darauf hin, dass nur Flächen mit Kontakt zu fließendem Wasser mit Marmorinkrustationen versehen wurden. Die übrigen Wandflächen waren vor allem verputzt, was heute an verschiedenen Stellen zu erkennen ist. Proben der Putze und Mörtel werden durch ein Team des İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü im Labor untersucht und gesondert veröffentlicht. Darüber hinaus sind lediglich Becken aus Stein in einigen Bereichen nachvollziehbar (Abb. 6).

In der Literatur wird der Bau häufig als besonders frühes Beispiel römischer Thermenarchitektur behandelt (1. Jh. v. Chr.).[2] Angesichts der Besonderheit eines Tonnengewölbes aus einem Gussmaterial im Hauptraum und anderer Gewölbeformen in den kleineren Räumen sollte diese Datierungshypothese durch eine detaillierte Bauaufnahme und eine ergänzende Analyse der römischen Bauten im Stadtraum und in der Umgebung überprüft werden. Ein wichtiger Faktor für die Datierung ist die Errichtung der Badeanlage östlich der Palästra vermutlich im späten 1. oder im 2. Jh. n. Chr. Ob und inwieweit beide Anlagen gleichzeitig genutzt wurden, bleibt offen.

Das Fehlen bestimmter technischer Ausstattungen im Inneren, wie Heizräume und Hypokausten, wirft eigene Fragen auf und erschwert die Datierung der Gesamtanlage. Jedoch kann durch den Bodenaufbau und die Höhe der Sockelzonen im Hauptraum die Verwendung von Hypokausten angenommen werden. Anzunehmen ist, dass sich im Westen des Gebäudes unter dem Schutt der Altgrabungen weitere funktionale Räume befinden. Dadurch lassen sich die gesamten Ausmaße der Thermen nicht vollständig bestimmen. Der Ausbau der technischen Anlagen im Rahmen der späteren Nachnutzungen ist hingegen gut nachvollziehbar. Die Berichte der Altgrabungen sprechen hier von Zisternen und Wasserdepots. Interessanterweise wirft dies die Frage auf, wofür ein derartig großer Wasserspeicher benötigt wurde. Für die Gesamtbetrachtung der Nutzung der Palästra in nachrömischer Zeit stellt dies eine neue Fragestellung dar.

Hinsichtlich der Wasserversorgung vermutete Paul Schazmann, dass die zuvor erwähnten Strukturen oberhalb des Baus als Zisternen für die Wasserversorgung der Thermenanlage genutzt wurden.[3] Nach eingehender Untersuchung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Strukturen nicht in direktem Zusammenhang mit den Westthermen stehen, sondern als Kellerräume eines anderen Gebäudes verwendet wurden. Die Bautechnik und Orientierung unterstützen diese Annahme.

Abb. 6 (oben rechts): Raumansicht des kleineren Apsidenraums (DAI Pergamongrabung 2023 | Neele Menter)

Abb. 7 (unten): Vermessung der Westthermen (DAI Pergamongrabung 2023 | Ida Rewicki)

Ausblick

Obwohl die Arbeiten bereits zahlreiche neue Erkenntnisse gebracht haben, sind noch viele Fragen offen. Ein wichtiges Thema ist die Erschließung der Thermenanlage und ihr Zusammenhang mit der angrenzenden Palästra und der oberhalb der Thermen gelegenen Tempelanlage. Die Westthermen sind auf einem eng begrenzten Areal erbaut. Ob es eine repräsentative Zugangssituation gab oder ob der erhaltene schmale Treppenaufgang ausreichte, bleibt derzeit noch offen. Die Nachnutzung der Gesamtanlage ist noch nicht ausreichend untersucht. Sie bedarf einer gesonderten Betrachtung im Zusammenhang mit der Umgestaltung des gesamten Gymnasions. Zweifellos sind die Westthermen ein wichtiges Zeugnis für die Transformation von öffentlicher Badekultur zwischen Hellenismus und römischer Kaiserzeit.

Unsere sorgfältige Dokumentation (Abb. 7) hat interessante Details zutage gefördert, spannende Erkenntnisse geliefert und gleichzeitig neue Fragen aufgeworfen. Bei der noch andauernden Erforschung und Analyse, unter anderem die Auswertung des Fundmaterials aus den in 2023 durchgeführten stratigraphischen Sondagen, sind noch weitere neue Erkenntnisse zu erwarten.

—

[1] Schazmann 1923, 80-84.

[2] Dörpfeld 1908, 349.

[3] Schazmann 1923, 80-84.

– – –

Referenzen

Dörpfeld 1908

W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1906-1907, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 33 (Athen 1908)

Schazmann 1923

P. Schazmann, Das Gymnasion: der Tempelbezirk der Hera Basileia, Altertümer von Pergamon VI (Berlin 1923)