von: Stefan Hagel, Gunvor Lindström, Olga Sutkowska

Anfang April 2020 wollten die Musikarchäolog:innen Stefan Hagel und Olga Sutkowska von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nach Tadschikistan fliegen, um dort einen der größten Fundkomplexe antiker Auloi (Blasinstrumente ) zu untersuchen. Den Kontakt zu den Museen, in denen die Musikinstrumente verwahrt werden, hatte Gunvor Lindström von der Eurasien-Abteilung des DAI hergestellt, die seit 2003 in Tadschikistan forscht, mit den archäologischen Funden in den Museen dieser Region bestens vertraut ist und deshalb an der Reise teilnehmen sollte. Die Flüge waren bereits gebucht, doch dann musste die Reise aufgrund der Pandemie im letzten Moment abgeblasen werden. Um dennoch mit ihren Forschungen weiter zu kommen, besannen sich die Musikarchäolog:innen auf die Zeichnungen der Auloi, die Lindström 2004 im Rahmen eines ihrer früheren Forschungsprojekte angefertigt hatte. Mit deren Hilfe wurden vorläufige Datensätze und 3D-Drucke der Fragmente erstellt. Auf diese Weise kamen die Forscher*innen einem Rätsel antiken Musizierens auf die Spur!

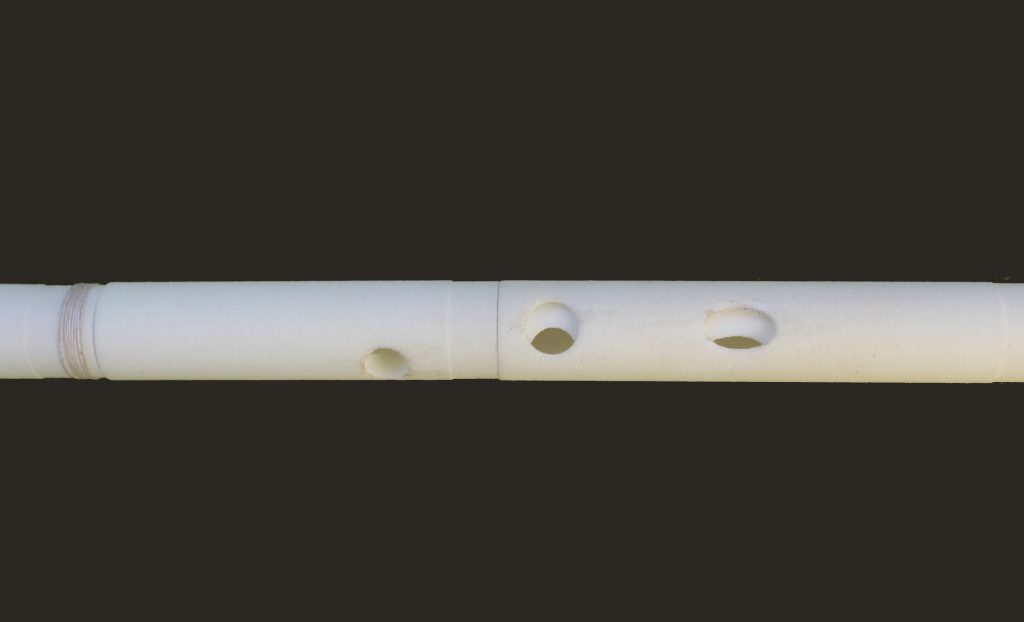

Ein Aulos (Plural: Auloi) ist ein antikes Rohrblattinstrument, das aus zwei zylindrisch gebohrten Spielrohren besteht, die beim Spielen V-förmig gehalten wurden (Abb. 1).

Die Auloi aus Tadschikistan bestehen vor allem aus Knochen und haben sich besonders gut erhalten. Sie waren 1983 bei den sowjetischen Ausgrabungen im Oxos-Tempel in Takht-i Sangin im Süden des Landes entdeckt worden. Die Existenz der fast 50 Fragmente (Abb. 2) war der Fachwelt zwar bekannt. Doch exakte technische Zeichnungen waren erst 2004 im Rahmen des Projektes „Votivpraxis im hellenistischen und kuschanzeitlichen Baktrien“ angefertigt worden.

Auf Grundlage dieser Zeichnungen haben die Musikarchäolog:innen aus Wien die Fragmente zuerst virtuell und dann im 3D-Druck reproduziert sowie mit Hilfe einer Computeranalyse eine erste hypothetische Rekonstruktion einer Aulosröhre erstellt (Abb. 3).

Ein auffälliges Bauteil könnte nun ein langgehegtes Forschungsrätsel lösen: Er dürfte dazu gedient haben, zwischen verschiedenen griechischen Tonarten umzuschalten. Bei einem der Aulosfragmente aus dem Oxos-Tempel befand sich nämlich im Inneren der Spielröhre ein weiterer Knochentubus, der gedreht werden kann, so dass sich die Größe der Tonlöcher und damit die Tonleiter verändert (Abb.4).

Wie dieser Tonartenwechsel auf derart frühen Auloi erzielt wurde, war bislang unbekannt. Somit hätten wir hier eine Antwort auf eine wichtige Frage der griechischen Musikpraxis einem Instrumentenfund aus der Peripherie der griechischen Welt zu verdanken.

Die aus Pandemie- Gründen ohne Ansicht der Originale und im Home- Office durchgeführten musikarchäologischen Forschungen zeigen also, dass zumindest auf einem der Oxos-Auloi mit hoher Wahrscheinlichkeit griechische Musik gespielt werden konnte. Diese Erkenntnis stellt für das österreichische ERC-Projekt „Ancient Music Beyond Hellenisation“ einen Meilenstein dar. Sie wirft zugleich ein Schlaglicht auf die engen kulturellen Verbindungen zwischen den Regionen am Rande der hellenistischen Welt und dem griechischen Kernland.

Eingehende Untersuchungen der in tadschikischen Museen befindlichen Originale sind für die Zeit nach der Pandemie geplant. Sie sollen zeigen, ob die Auloi aus dem Oxos-Tempel noch mehr musikarchäologische Überraschungen zu bieten haben.

Zum Projekt Ancient Music Beyond Hellenisation

Literatur

Б.А. Литвинский, Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). III Искусство, художественное ремесло, музыкальные инструменты (Москва 2010). / B.A. Litvinskij, Der Oxos-Tempel in Baktrien (Süd-Tadschikistan). III Kunst, Kunsthandwerk, Musikinstrumente (Moskau 2010).

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 787522 – AMBH).