Autor: Ilia Heit

Die Corona-Pandemie hatte nicht nur Auswirkungen auf die Feldarbeit, sondern auf die anderen Bereiche der archäologischen Praxis wie etwa den wissenschaftlichen Austausch. Während viele Ausgrabungen und Forschungsreisen seit 2020 ausfallen mussten, fanden sich bei der Wissenschaftskommunikation schnell neue Lösungen zur Vorstellung und Diskussion der Forschungsarbeit. So konnten bereits einige digitale Konferenzen stattfinden, an denen die Kollegen und Kolleginnen der Eurasien-Abteilungen als Organisator*innen oder Teilnehmer*innen mitwirkten. Während die Forschungsvermittlung in dem digitalen Format gut funktionierte, wurde ein wichtiger Bestandteil wissenschaftlicher Tagungen schmerzlich vermisst: Die persönliche Kommunikation am Rande einer Konferenz, die immer ein wichtiger Teil des Networkings war. Sie ermöglichte neue Begegnungen und Kooperationspartnerschaften, aber auch das Pflegen schon bestehender Kontakte.

Fotograf:in: Jutta Boehme]

Die Freude auf die erste nicht ausschließlich digitale Tagung seit dem Corona-Ausbruch war daher sehr groß. Diese wurde von der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts und dem Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (smac) organisiert und fand am 20.–22. Oktober 2021 immerhin in Teilpräsenz in Chemnitz statt.

Fotograf:in: Jutta Boehme]

Copyright: LfA Sachsen,smac

Fotograf:in: Jutta Boehme

Die dreitägige Konferenz mit dem Titel „On melting ground. Arctic Archaeology“ diente zur Vorbereitung einer Sonderausstellung mit dem Fokus auf dem archäologischen Erbe der Arktis, die 2023 am smac eröffnet werden soll. Dabei wurde eine umfassende Präsentation aktueller archäologischer Forschung der nördlichen zirkumpolaren Region angestrebt und ein Augenmerk auf Besonderheiten und die Vielfalt dieses Natur- und Kulturraums gelegt. Die Arktis ist durch den globalen Klimawandel besonders betroffen. Das Eis schmilzt und nicht nur archäologische Denkmäler, die sich über mehrere tausende von Jahren im Permafrost erhalten haben, sind dadurch in akuter Gefahr. Die ganzen Landschaften, Tier- und Pflanzenwelt drohen zu verschwinden. Die lebensräumlichen Veränderungen bedingt durch klimatische Prozesse aber auch massive Ausbeutung der Rohstoffe wirken sich auf den menschlichen Alltag und die indigenen Lebensweisen mit ihren tief in die Prähistorie hineinreichenden Wurzeln aus. Dies bedeutet für die arktische Bevölkerung zwar neue Möglichkeiten, aber auch Verlust des Landes und Ressourcen sowie nicht freiwillige Aufgabe jahrtausendelanger Traditionen.

Copyright: LfA Sachsen,smac

Fotograf:in: Jutta Boehme]

Vor diesem Hintergrund haben sich die Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Disziplinen – Archäologie, Anthropologie, Ethnographie, Paläogenetik, Wissenschaftsgeschichte sowie Umwelt-und Klimaforschung – aus Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Finnland, Grönland, Kanada, den USA und Russland zu einem Austausch zusammengefunden. Das Konferenzprogramm umfasste Vorträge zu tagesaktuellen Themen wie den anthropogenen Niederschlag und den menschlichen Umgang mit dem Wandel der naturräumlichen Bedingungen. Ein weiteres vielschichtig behandeltes Thema war das koloniale Erbe der Arktis und die Beziehungen zwischen indigenen Gemeinschaften und den externen Mächten.

Im archäologischen Teil wurden Langzeitprozesse in der Besiedlung der Arktis umrissen und Fallstudien zu den prähistorischen Gemeinschaften von den paläolithischen Anfängen bis zur modernen Zeit vorgestellt. Die geographischen Schwerpunkte bildeten dabei die Jamal-Halbinsel, Tschukotka, Alaska und Grönland. Das Kulturerbe-Management wurde in vielen Beiträgen thematisiert angesichts einer drohenden Zerstörung vieler archäologischer Denkmäler durch Küstenerosion oder tauenden Permafrost. Beiträge zu archäologischen und ethnographischen Objekten, die sich in den Museen in Russland, Dänemark, Kanada und den USA befinden, rundeten das Themenspektrum ab.

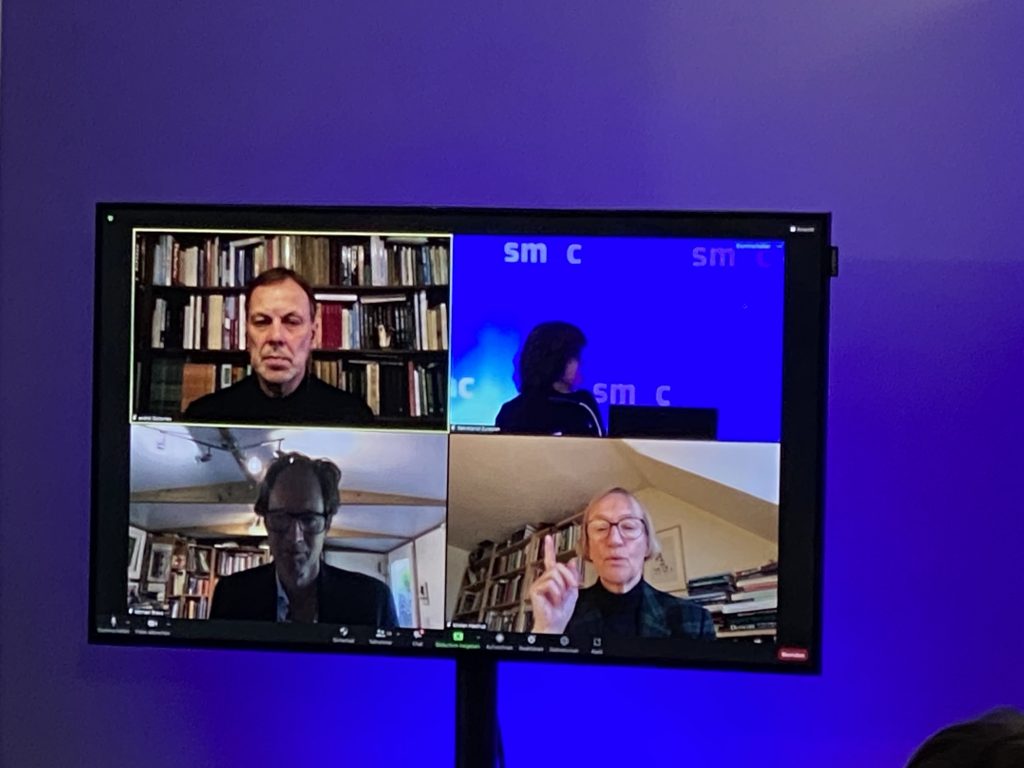

Die Konferenz wurde hybrid durchgeführt, wobei viele Konferenzteilnehmenden, die nicht nach Deutschland reisen konnten, per Zoom zugeschaltet waren. Nicht nur das hybride Format, sondern auch die synchrone Übersetzung der Konferenzvorträge, die durchgehend in englischer und russischer Sprache angeboten wurden, stellte das Veranstaltungsteam vor größere organisatorische und technische Aufgaben, die letztlich nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten gut gemeistert werden konnten. Dieser Mehraufwand hat sich definitiv gelohnt: Es gab viele spannende und produktive Gespräche offline sowie großartige Vorträge online, die produktiven Impulse für die Vorbereitung der Ausstellung lieferten. Neben der Ausstellung wird zur Zeit auch ein Konferenzband vorbereitet, der in einer Reihe der Eurasien-Abteilung erscheinen wird.

Eurasien-Abteilung, Deutsches Archäologisches Institut: Svend Hansen; Sabine Reinhold; Ilia Heit

Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz: Sabine Wolfram; Jens Beutmann; Christina Michel; Mareike Wichmann