Bei einem Ausflug an den See kann man die verschiedensten Lebewesen beobachten: Wasserläufer, Libellen, Schnecken, Muscheln, Uferpflanzen und Käfer. An Mücken erinnert man sich meist besonders gut. Guckt man genauer ins Wasser, sieht man auch Kleinstlebewesen, wie Wasserflöhe, Algen oder sogar Süßwasserpolypen. Interessant dabei ist, dass die verschiedenen Organismen ganz bestimmte Ansprüche an ihre Umwelt stellen. Von der Chemie und Qualität des Wassers, Temperatur und Nährstoffen bis hin zum ökologischen Druck durch Konkurrenz. Diesen Umstand können sich Paläoumweltforscher*Innen zu Nutze machen und längst vergangene Lebensräume von Mensch, Pflanze und Tier rekonstruieren. Was es in tausend Jahre alten Seesediment zu finden gibt und was das bedeutet, stellen wir hier in unserer Bildergalerie vor.

von Pascal Olschewski

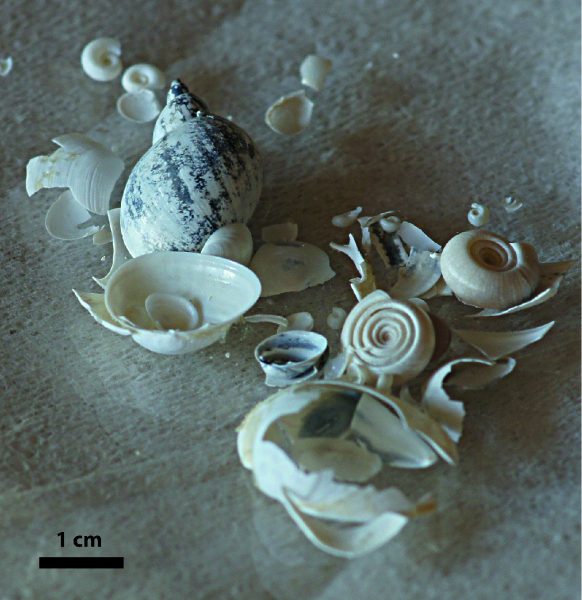

In der Archäologie und Paläontologie ist die Frage der Erhaltung von organischen Überresten von entscheidender Bedeutung. In einem gesunden Ökosystem wird in der Regel jede Organik wieder dem Kreislauf zugeführt. Übrig bleiben nur sogenannte Hartteile, wie Muschelschalen, Schneckengehäuse oder chitinöse Hüllen. In jeder untersuchten Sedimentprobe findet man also immer nur einen Bruchteil dessen, was tatsächlich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gelebt hat. Ein geschultes Auge kann trotzdem die Artenvielfalt vergangener Seen erkennen:

- Vollständige Muschelschalen und Schneckengehäuse und Bruchstücke. Oben links im Bild eine große turmförmig aufgewundene Schlammschnecke, in der rechten Bildmitte zwei enggewundene Tellerschnecken. Die Bruchstücke der Muscheln gehören zu den Kleinmuschen (Kugel- und Erbsenmuscheln). Schnecken und Muscheln ernähren sich von kleinsten Algen, die auf dem Boden oder schwebend im Wasser leben. Sie sind ausschlaggebend für die Reinheit eines Gewässers und siedeln oft in pflanzenreichen Gewässern.

- In der untersuchten Probe fanden sich etliche jugendliche Schnecken und Muscheln. Manche nicht größer als ein Stecknadelkopf.

- Verschiedene Pflanzenreste. Die großen schüsselförmigen Objekte sind Überreste von Samen, höchstwahrscheinlich aus der Gattung der Nixenkräuter. Sie können auch in tieferen Gewässern vorkommen. Die weißen Kügelchen sind sogenannte Oogonien, die verkalkten Eizellen der Armleuchteralge. Armleuchteralgen bilden spindelförmige Kalkhüllen zum Schutz der Eizellen. In versteinerter Form werden sie auch als Gyrogonite bezeichnet. Armleuchteralgen kommen vornehmlich in kalkreichen Gewässern vor.

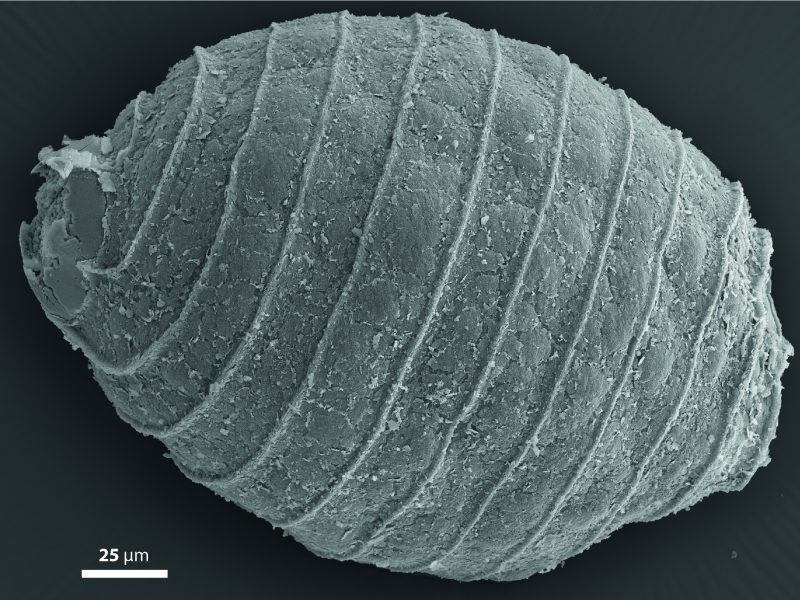

- Eine Oogonie im Rasterelektronenmikroskop. Deutlich zu sehen ist der gewundene Aufbau der Eizelle.

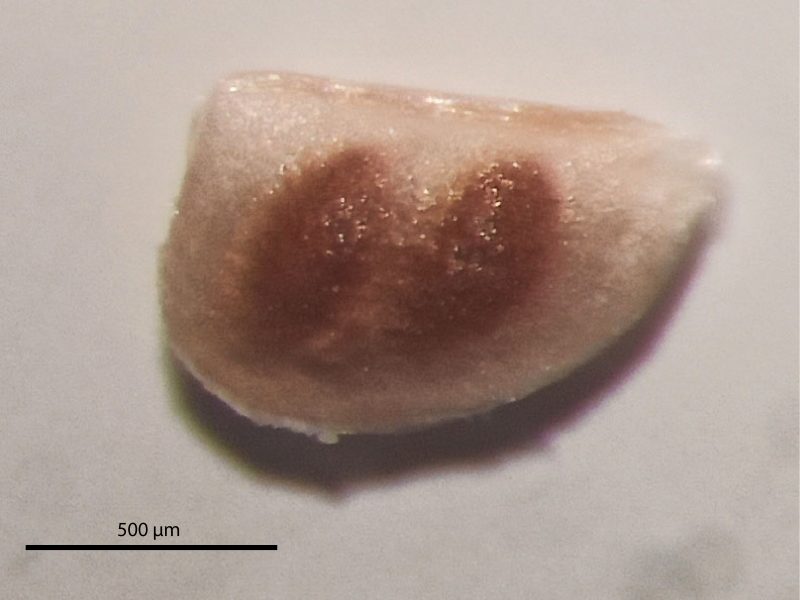

In kalten oder trockenen Regionen bilden viele Kleinstlebewesen „Dauereier“ oder ähnliche „Dauerstadien“. Diese Eier oder Zellen sichern das Fortbestehen der Art unter widrigsten Bedingungen. Oftmals sind es auch genau diese Eier oder Zellen, welche tausende oder Millionen von Jahre als Fossil erhalten bleiben:

- Wasserflöhe bilden sogenannte „Ephippien“, Dauereier die der Überwinterung und Verbreitung dienen. Da die meisten Wasserfloharten empfindlich auf Schadstoffe im Wasser reagieren, wird heutzutage mit dem Daphnientest die Wassergüte eines Gewässers untersucht. Zudem bilden Wasserflöhe einen wichtigen Bestandteil der Nahrungskette (z.B. Fischfutter).

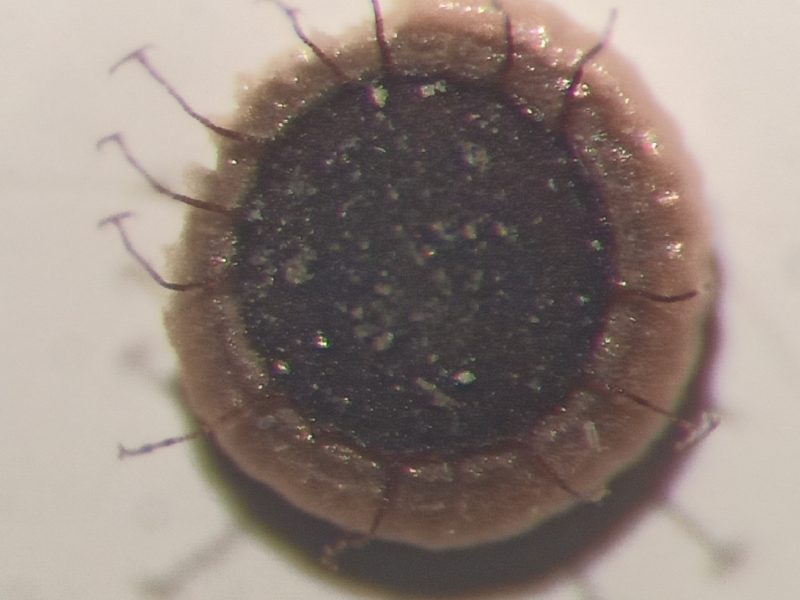

- Das Dauerstadium (Statoblast) des Süßwassermoostierchens Cristatella mucedo. Süßwassermoostierchen sind mikroskopisch kleine Organismen, welche zum Teil in fußballgroßen Kolonien vorkommen können. Die ökologischen Parameter dieses Tieres sind allerdings wenig untersucht.

- Der Gemmulae eines Süßwasserschwammes. Diese Tiere bilden Brutknospen aus, welche mit Schwammnadeln durchsetzt sind (stabförmige Strukturen) und auf das Frühjahr warten. Da Süßwasserschwämme das Wasser filtrieren, kommen sie oftmals nur in sauberen Gewässern mit relativ geringem Sedimenteintrag vor.

Bei detaillierten Untersuchungen des Seesediments stellt man oft fest, dass jedes Gramm Sediment Organismenreste enthält. Um einen Einblick in den Nanokosmos zu bekommen, ist jedoch spezielles Equipment nötig: ein hochauflösendes Rasterelektronenmikroskop.

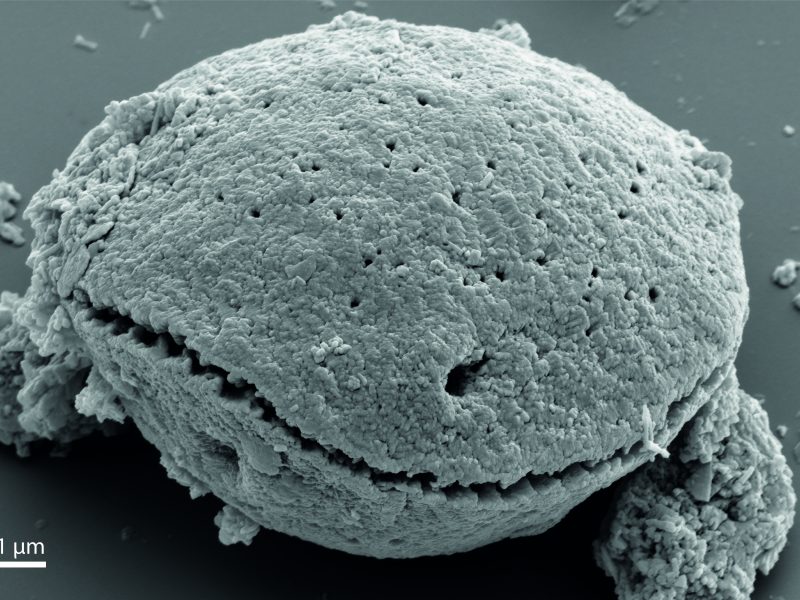

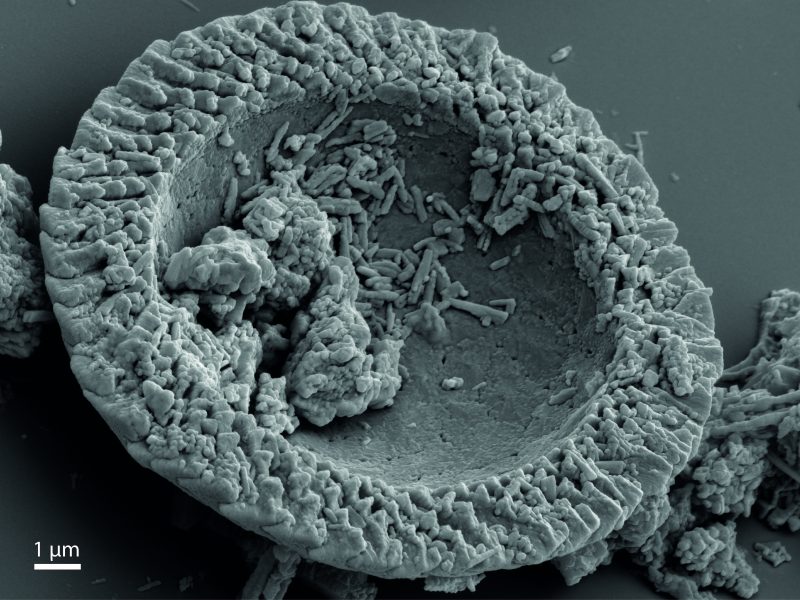

Unter dem Rasterelektronenmikroskop sieht man, dass einige Bereiche des untersuchten Sediments aus winzigen, nur wenige Mikrometer großen Fossilien bestehen. Das sind die kalkigen Schalen der Grünalge Phacotus. Diese kleine Alge ist Teil des Phytoplanktons eines Sees und bildet eine zweiteilige Schale. Jede Schalenhälfte besteht aus winzigen Kalkplatten mit je einer Öffnung für eine Geißel, die der Fortbewegung dient. Phacotus kommt nur in kalkreichen Gewässern vor, welche im Sommer auch wärmer werden können, und sind extrem häufig in nährstoffreichen Gewässern. Unter günstigen Bedingungen leben mehrere Millionen Individuen in einem Liter Wasser.

- Komplette Schale einer Phacotus Alge.

- Die offene Hälfte einer Schale. Deutlich zu sehen sind die unzähligen ineinander geschachtelten Kalkplättchen, die die Schale aufbauen.

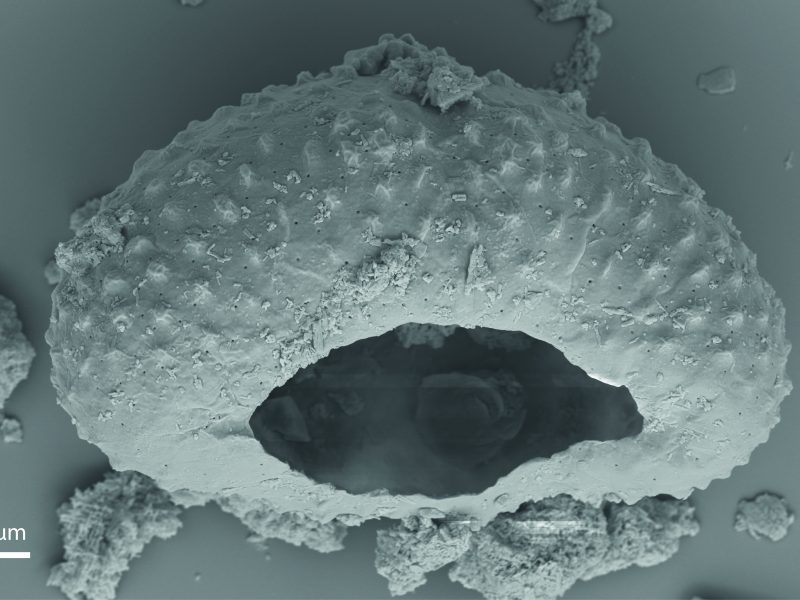

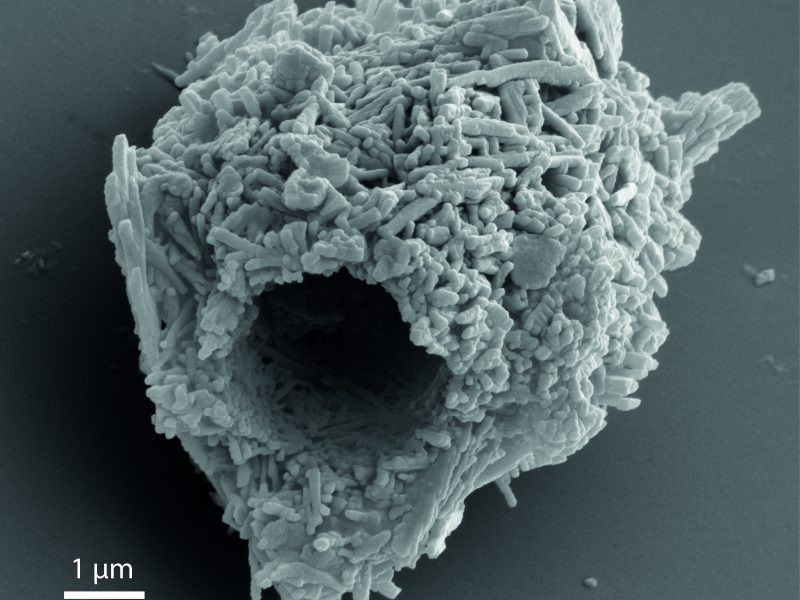

Amöben bilden eine große Gruppe von Organismen, welche sich vor allem durch eine regellose Gestalt auszeichnen. Sie bewegen sich mit Pseudopodien (Scheinfüßchen) fort und ernähren sich artabhängig sehr vielseitig. Als Fossil findet man zumeist nur die Gruppe der testaten Amöben, denn diese formen eine Schale aus Chitin (Bild links), Kalk, Silica oder aus verschiedensten Bauteilen, die die Amöbe am Grund des Sees finden kann (Bild rechts). Die Hülle weist eine charakteristische Öffnung auf, aus welcher sich die Pseudopodien beim lebenden Organismus strecken. Testate Amöben sind sehr häufig in Süßwasser, aber auch in Mooren auf Moos und Farn zu finden. In der Paläoumweltforschung werden sie häufig genutzt, um Moorlandschaften oder Seen zu rekonstruieren. Für die Bestimmung der Arten ist jedoch Expertenwissen viel Erfahrung nötig.

- Eine testate Amöbe mit chitinöser Hülle.

- Schale einer testaten Amöbe, welche aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt ist. [Attribution: Pascal Olschewski; Copyright: DAI]

Lesen Sie hier, wie man Mikrosfossilien aus Seesediment gewinnen kann:

https://www.dainst.blog/bridging-eurasia/archaeologie-und-palaeoumweltforschung-hinter-den-kulissen-teil-i/